Benché il genere affondi le sue radici in un preesistente humus di matrice nera, la nascita del rock’n’roll viene convenzionalmente fatta risalire al 1954, anno in cui il dj Alan Freed utilizzò per la prima volta il termine in questa forma (abbreviata), in cui Elvis Presley fece la sua prima incisione professionale ai Sun Studios di Memphis, in cui uscì la leggendaria “Rock Around the Clock” di Bill Haley and His Comets, in cui venne prodotta la prima Fender Stratocaster (la chitarra elettrica per antonomasia) e in cui si verificarono molti altri episodi legati alla musica che fecero di quell’anno un autentico spartiacque.

Nei decenni successivi, l’etichetta “rock” ha dato prova di grande duttilità, realizzandosi in una pluralità di forme estremamente diverse in termini di valori estetici di riferimento e di contenuti, e ha fatto proprie istanze libertarie e forza propulsiva della protesta della generazione emergente e della controcultura, divenendo forse il genere più libero, progressivo e “accogliente” sia da un punto di vista concettuale che nella sperimentazione e nella pratica musicale. Incredibilmente, però, a 65 anni dalla sua nascita, l’industria del genere più liberale in assoluto rimane retriva a tutti i livelli per quanto concerne le “quote rosa” e questo cela una contraddizione di base, indipendentemente dalle reali motivazioni.

Il rock’n’roll si è configurato fin da subito come un potente traino che ha accompagnato i teenager lungo la strada dell’affermazione della propria identità generazionale. Se l’immediata presa del genere ha travolto giovanissimi di ambo i sessi, varrà la pena ricordare che a decretare il successo epocale di artisti come Elvis e i Beatles e di innumerevoli loro contemporanei è stato un pubblico ampiamente femminile, che è presto diventato anche il target di mercato per eccellenza dell’industria musicale in ascesa. Non solo, ma la donna era “scritta” e cantata praticamente in ogni canzone, musa ispiratrice e destinataria dei versi che hanno sancito il trionfo del genere.

Eppure la divisione era già chiarissima e si snodava lungo una linea di genere: l’artista sullo spazio delimitato del palco o nei solchi del vinile, e la donna come consumatore passivo del fatto musicale. Nella prima fase evolutiva del rock, insomma, alle donne non era concesso essere rock performer, ma detenevano un ruolo predominante nelle scelte di mercato in qualità di acquirenti. Non che mancassero dischi di donne artiste (alcune soliste e girl group ebbero un buon successo), ma nessuna di esse proponeva canzoni che contenessero la stessa carica eversiva del rock più autentico, virando verso soluzioni sonore più leggere e testi meno espliciti.

Non solo, ma a rinforzare la visione stereotipata della subordinazione della donna in ambiente rock è sorto il fenomeno delle groupie (ragazze che facevano parte dell’entourage degli artisti, presenziavano ai loro concerti e li accompagnavano ovunque, assecondandone lo stile di vita e i capricci, n.d.r.), che diventarono parte integrante dello scenario rock, ruolo tra l’altro perpetuato dall’immagine della donna-oggetto protagonista di moltissimi videoclip dagli anni ’80 in poi. Se questo rappresentava un segno di emancipazione rispetto al ruolo tradizionalmente imposto alla donna dall’ordine costituito, ha finito con lo svilire i tentativi di tutte quelle donne che volevano ritagliarsi un ruolo professionale nell’industria del rock senza passare attraverso porte privilegiate. E se le groupie erano giocattoli o ornamenti temporanei, la presenza “stabile” di una donna nell’orbita di un artista non di rado è stata avvertita come una minaccia alla creatività dello stesso (Yoko Ono fra tutte).

Con l’enorme successo del genere nel corso degli anni ’60 e ’70, le opportunità offerte dall’indotto hanno fatto emergere numerose professionalità in ambiti come la produzione, il management, il comparto tecnico dell’allestimento live e nella registrazione in studio, la critica musicale, ecc. Sfortunatamente, però, la marginalizzazione propria del genere ha investito anche queste sfere, riservando alle donne ruoli limitati e minori.

La grande popolarità ottenuta nei decenni da artiste diversissime come Janis Joplin, Grace Slick, Joni Mitchell, Patti Smith, Stevie Nicks, Pat Benatar, Lita Ford, PJ Harvey, Tori Amos, Sheryl Crow, Alanis Morissette (per citarne solo alcune) ha sicuramente conquistato terreno ma tutto sommato sembra non aver sovvertito l’ordine di genere che da sempre caratterizza il mondo del rock. Sebbene il loro successo sia stato universalmente riconosciuto e la sensibilità femminile abbia fatto breccia nella discografia, infatti, a tutt’oggi il successo di strumentiste nel rock (e non solo) sembra essere ancora decodificato e valutato attraverso pregiudizi di genere («veramente brava per essere una donna!»), mentre i vertici del music business rimangono in buona parte di dominio maschile.

La storia, dunque, sembra suggerire che il rock sia un tipo di musica congenitamente “gendered” e prettamente maschile, ma lo è per natura o per convenzione? E, nel secondo caso, si può agire su quella convenzione per scardinarla? Dopo anni di battaglie femministe e di conquiste sul campo che hanno dato prova di competenza da parte di operatrici del settore, perché la porta sull’industria del rock rimane solo socchiusa per le donne?

È opinione di molti che le ragioni siano da ricercarsi nella natura più intima del genere, il cui approccio irruente deriverebbe non tanto dalle istanze libertarie che da sempre accoglie, come si diceva, ma soprattutto dalla fondamentale virilità che lo contraddistingue. Il genere sessuale, quindi, nel caso del rock sarebbe connaturato al genere musicale e ciò si rifletterebbe a tutti i livelli nell’industria. Tale stilizzazione però non rende conto dell’estrema varietà formale del rock, del suo carattere multiforme e neanche del fatto che nei ruoli dell’indotto entrino in ballo competenze diverse da quelle prettamente artistiche.

Così come la nostra concezione dei sessi e dei loro ruoli è determinata da schemi sociali e culturali, anche la nostra percezione dei generi musicali lo è. Sono concetti costruiti sulla base di assunti radicati che istruiscono e orientano le pratiche. Semplicemente, certi ruoli sono stati creati, normalizzati, accettati e rinforzati dalla prassi per oltre sei decenni.

Quella delle donne nel rock è una “prominenza nascosta”, una presenza innegabile perché lo permeano da sempre ma, salvo rarissime eccezioni, non ne sono protagoniste a tutti gli effetti e, soprattutto, di fatto rimangono una minoranza. Che fare per riequilibrare questo sistema?

Ciò su cui dovremmo riflettere è che manca una cultura del genere, oggi più che mai. Dobbiamo chiederci quale ruolo potrebbero avere l’informazione e l’educazione musicale nel capovolgere questi modelli gender-based e rendere più inclusive e accessibili le pratiche musicali e le attività ad esse associate, e soprattutto farlo precocemente. Per assurdo che possa sembrare, molte donne non contemplano una carriera nell’industria musicale perché non ne conoscono l’ampiezza. Quante giovani donne sanno che nella catena del music business esiste una varietà di ruoli professionali come quelli del manager, dell’analista legale, del talent scout, del promoter, del produttore o del distributore? Quante considerano una carriera come ingegnere del suono e sanno che esistono scuole di alta formazione per diventarlo? Quante sono coscienti del fatto che la tecnologia musicale sia in realtà alla loro portata? Qualunque numero possa rispondere a queste domande, è una cifra ancora insufficiente.

Insomma, se è vero che ad oggi permangono stereotipi e preconcetti nei confronti delle donne, è vero anche che la disparità numerica tra uomini e donne nell’industria del rock è influenzata dal minor numero di tentativi di accesso da parte di queste ultime, se non in qualità di artiste.

La conquista da parte delle donne dei territori della musica rock nel loro complesso deve, quindi, passare inevitabilmente per step successivi. Il rock deve essere in primo luogo trasmesso come patrimonio culturale (mentre risulta tuttora quasi completamente assente dai curricula scolastici), poi sperimentato come possibile mezzo espressivo e infine investigato in tutta la sua filiera come un possibile ambito di realizzazione professionale.

L’esempio di pioniere come Carol Kaye (chitarrista e soprattutto bassista che ha inciso circa 10mila brani in 50 anni di carriera), Leslie Ann Jones (road manager e poi ingegnere del suono presso alcuni tra i più prestigiosi studi di registrazione al mondo) o Susan Silver (leggendaria manager di alcune delle band di punta della scena grunge di Seattle) dimostrano che carriere nel mondo del rock sono possibili e confacenti alle donne, non solo in qualità di performer.

Chi è pratico di concerti sa che con l’espressione «Access all areas» si allude allo speciale pass che consente a un individuo di accedere a tutte le aree di un evento live, un lasciapassare di cui, oltre agli addetti ai lavori, normalmente possono disporre i privilegiati prossimi all’artista. Sarebbe bello se l’espressione potesse rappresentare non solo la speciale prerogativa delle groupie di vagare nel backstage di uno spettacolo, ma anche, idealmente, l’auspicabile accesso e la realizzazione professionale delle donne in tutte le aree del rock music business affinché la loro convenzionale marginalizzazione possa trasformarsi in un proficuo apporto al genere a tutti i livelli.

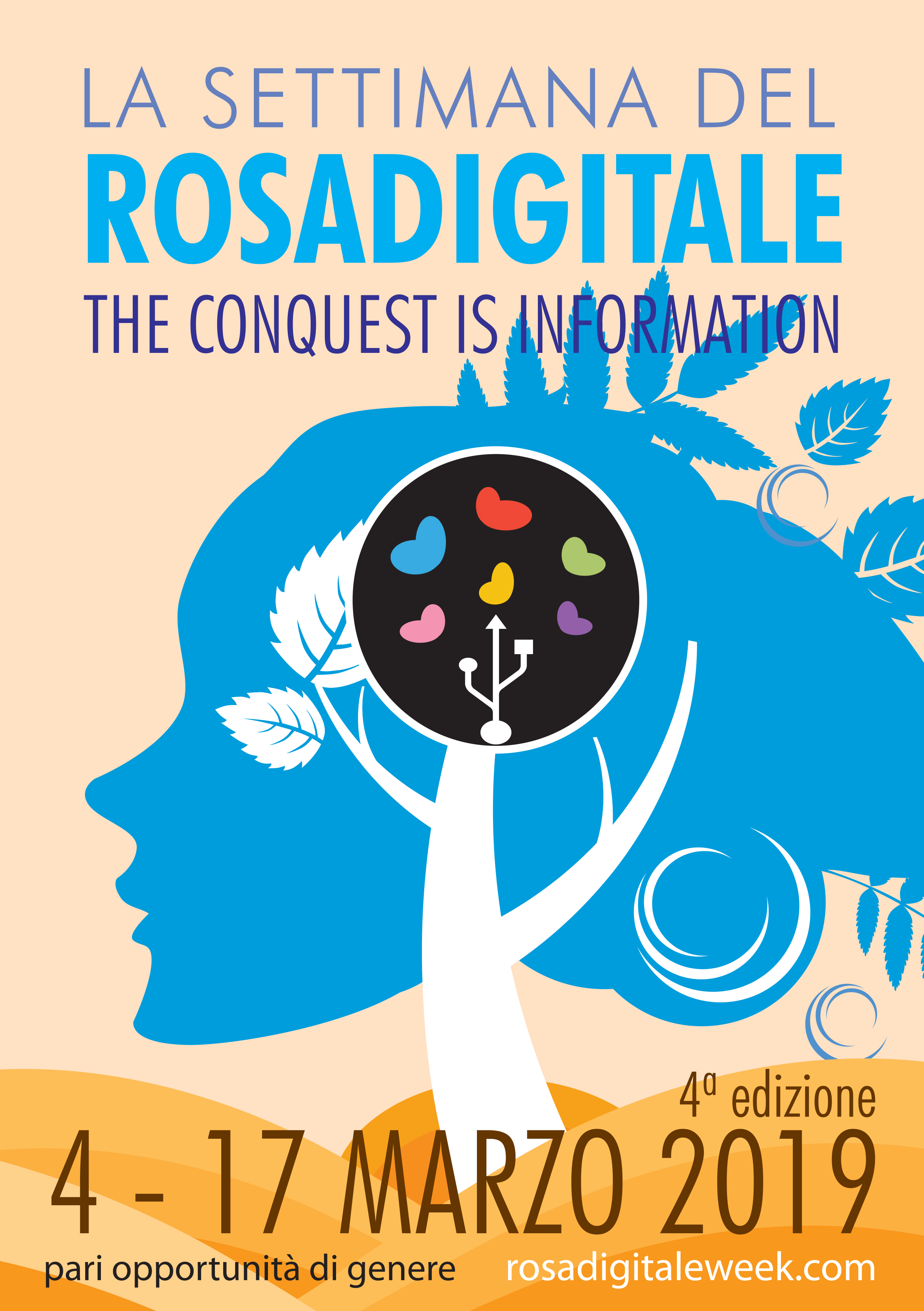

Questo articolo è il mio contributo alla settimana del Rosadigitale, manifestazione per le pari opportunità di genere nella tecnologia.

Grazie a Patrizia La Rocca per l’invito e al movimento Rosadigitale per le splendide iniziative!